|

又到一年夏意悠扬、芬芳馥郁的时节,2024年文化和自然遗产日如约而至,今年的主题为“保护传承非遗 赓续历史文脉 谱写时代华章”。韬奋纪念馆不仅是纪念我国现代史上伟大的爱国者、卓越的文化战士、杰出的出版家和新闻记者韬奋先生的重要文化场所,其本身也承载着历史保护建筑的文化和历史价值。1959年5月,韬奋纪念馆被公布为上海市文物保护单位。日前,“公众视野下的20世纪遗产——第九批中国20世纪建筑遗产项目推介暨20世纪建筑遗产活化利用城市更新优秀案例研讨会”在天津举行。在全国建筑、文博专家的共同见证下,发布了第九批中国20世纪建筑遗产项目推介名录。韬奋纪念馆与上海其他7幢优秀建筑榜上有名。

韬奋纪念馆坐落于黄浦区重庆南路205弄(万宜坊内)53号、54号,是两幢带有法式风格特征的新式里弄住宅建筑。

万宜坊由法商万国储蓄会于1928年投资建造,1930年建成,是上海市第四批优秀历史保护建筑,曾居住过包括韬奋、蒋光慈、钱杏邨(阿英)、胡也频、丁玲等文化名人。

大同中学创始人、校长,著名数学家胡敦复曾居住在13号;

著名文学家钱杏邨和蒋光慈曾居住在38号;

著名作家丁玲和她的丈夫胡也频曾居住在60号。

韬奋纪念馆整体有三层楼高,米黄色的水泥拉毛饰墙透着古朴,红砖砌就带有梦莎式屋顶特征的双折坡屋顶在阳光下仿佛泛着金光,用作房屋顶部通风和采光的老虎窗在红瓦中探出,勾勒出宁静、温馨、闲致和浪漫的氛围。

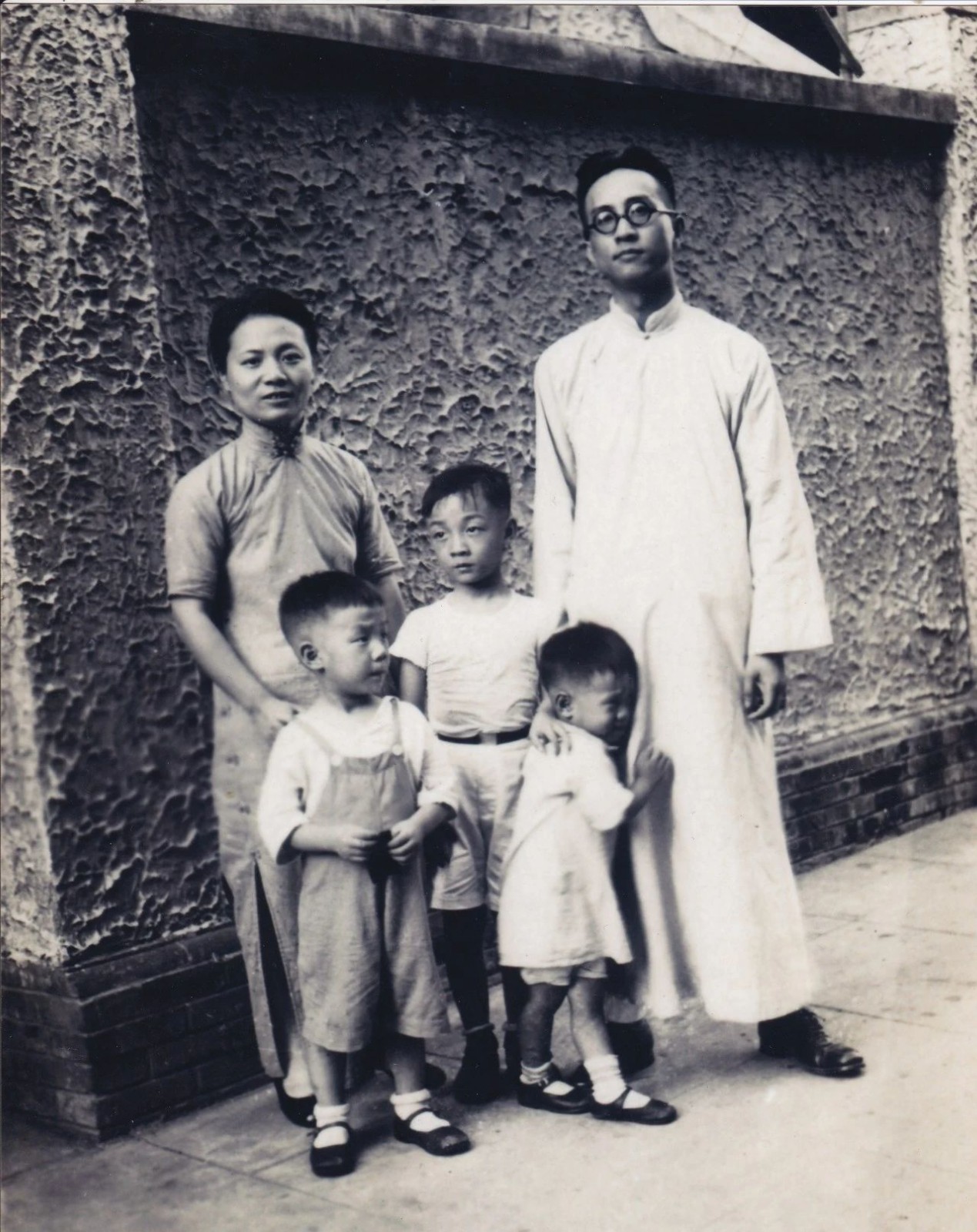

万宜坊建成伊始,邹韬奋与夫人沈粹缜、长子邹家华(嘉骅),次子邹竞蒙(嘉骝)、小女邹嘉骊(在此出生)成为首批入住住户。此后,韬奋及其家人曾在此居住6年,这里也是他和家人在沪期间居住时间最长的一处住所。

扫描二维码云游韬奋故居

进入韬奋故居大门,是浅浅的院子。右手边靠墙的花坛如今栽种着两棵四季桂,已经高过二楼阳台,四季飘香。由沈钧儒题写的韬奋纪念墓碑经过岁月的洗礼,上面的字迹依然苍劲有力。

走上台阶,便步入了一楼的会客室,左边壁炉的上方悬挂着韬奋母亲查氏的肖像,对面墙上则挂着中国近代实业家、政治家、教育家张謇的书法,它是由韬奋夫人沈粹缜女士亲手绣制的。吊灯下,桌椅、沙发、茶几被摆放得井然有序。仿佛可以想见当年这里高朋满座,韬奋与胡愈之、徐伯昕等在此彻夜长谈,商讨办刊、办书店的想法及如何为民族解放而斗争的场景。

穿过客厅前行,映入眼帘的便是厨房了。碗筷整齐地摆放在木制橱柜中,如今已不多见的当年的老式煤气炉和白色马赛克地面还原着房屋最初的原貌。水池旁“新鲜”的蔬菜(仿真)和四方桌上“色香味俱全”的红烧肉和鱼(仿真),更是处处透着烟火气。

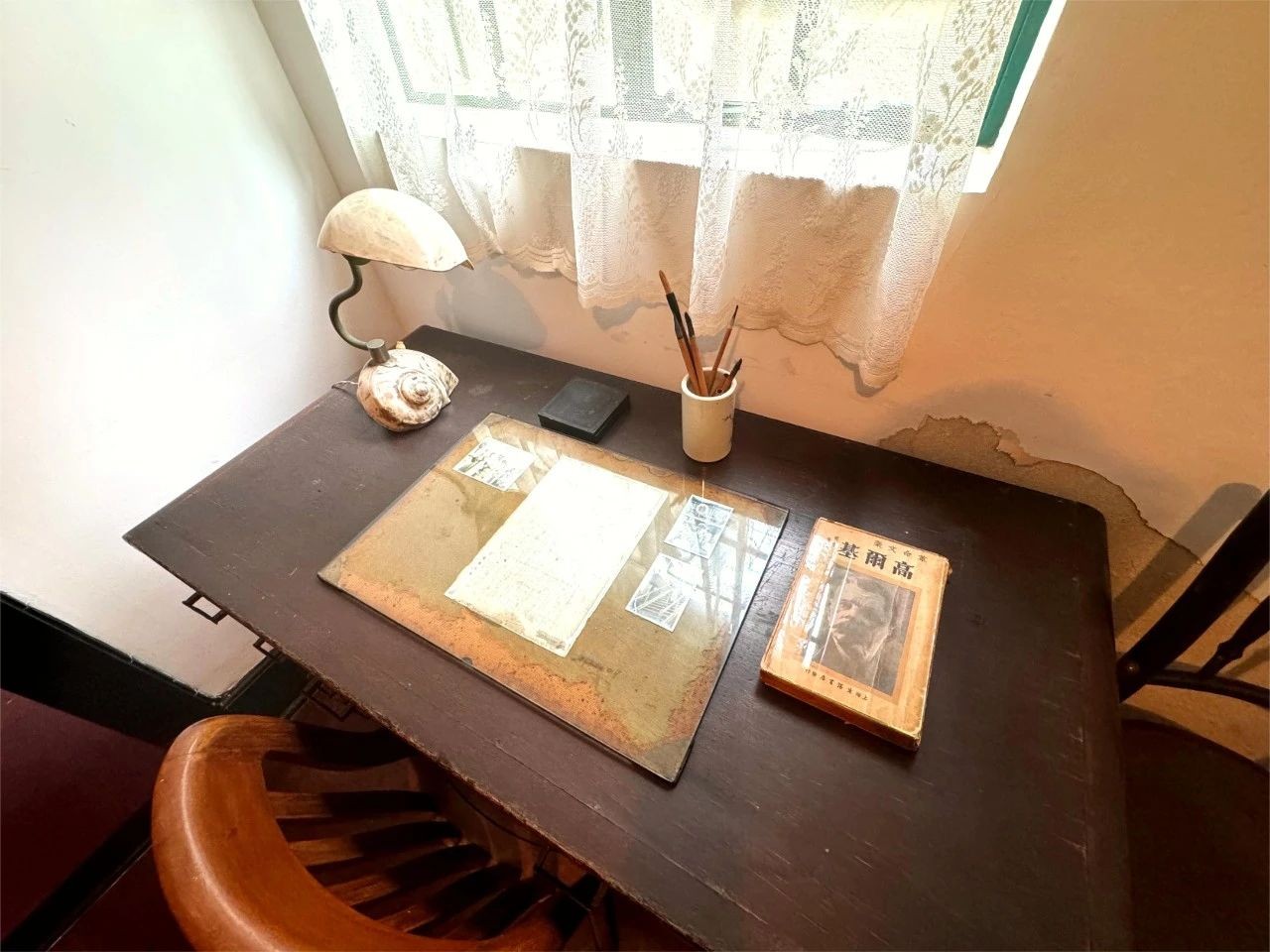

顺着楼梯,从一楼到二楼的拐角处经过的一处亭子间便是韬奋的书房了。不足7平方米的空间里被一张书桌、三架书橱和一把椅子塞得满满当当,书橱里摆满了他海外流亡时购得的英文和俄文书。书桌上醒目的位置摆放着他利用每天上班前、下班后的业余时间编译的《革命文豪高尔基》。在这间书房,他奋笔疾书至深夜,写下无数篇针砭时弊、让敌人不寒而栗的社会评论;在这间书房,他与宋庆龄、鲁迅等人通信共商国是;在这间书房,他诚挚地回复“读者信箱”中的读者来信,与广大读者建立了密切的联系。

拾级而上,三楼是一间附带盥洗室的卧室,南向还有一个小阳台。卧室内墙上挂着韬奋与家人的照片。故居的布置都是根据韬奋夫人沈粹缜的回忆复原,家具依然是当年使用过的模样,阳光透过洁白的纱帘照进来,营造出家庭的温馨。

1956年,为纪念和学习韬奋,54号韬奋故居与隔壁的53号建筑共同被国家批准设立为韬奋纪念馆。由爱国民主人士沈钧儒题写的馆名如今便镌刻在纪念馆门前墙壁上。

走进53号韬奋纪念馆,戴着眼镜、流露着坚毅目光的韬奋半身铜像摆放在展厅中央,四周则是韬奋的生平事迹陈列,其中包括他的手稿、书信,主编的书报刊,以及钢笔、眼镜、印章等实物。

韬奋的一生著述颇丰,留下八百多万字。韬奋纪念馆二楼展厅则主要展示韬奋创办的刊物和著译作品,可以直观地看到韬奋作为一位杰出的新闻记者和出版家的人生成就,以及韬奋先生创办的生活书店从创立、发展,到被摧残封闭及最终三联书店的成立的过程,从中更深刻体会到韬奋精神及韬奋倡导的“生活精神”的价值与内涵。

走出门外,回望一眼这幢小楼,韬奋与家人的欢声笑语仿佛从窗里传出,二楼亭子间的灯仿佛还在彻夜亮着。韬奋曾经这样写道:“我们这一群傻子的这一个组织,所以要这样挖空心思来尽量使它合理化,目的却不是仅仅为着我们自己,我们要利用这样的比较合理的组织,希望能对社会有更切实的贡献。”穿过近一个世纪的漫长岁月,那盏灯光始终未灭,成为无数后辈心中的明灯,感召着更多的人为祖国、为民族挥洒热血、倾献精诚。

撰文、编辑:李浩榕

初审:张霞、沈一鸣

终审:馆务会

|