|

今天是我国近现代史上伟大的爱国者、卓越的文化战士、杰出的出版家和新闻记者邹韬奋诞辰129周年纪念日。邹韬奋被列入100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物,他一生著译文章、主编刊物、出版书籍,留下了丰厚的文化遗产。在国家危亡、民生凋敝的黑暗年代,他以笔为枪,战而不屈,和生活书店的同仁们为了宣传进步思想、唤起民众觉醒、推动全民抗战,作出了艰苦卓绝的努力,启蒙和鼓舞了一代中国人。直至今天,其精神仍蕴含着重要的时代意义。

值此韬奋先生诞辰129周年之际,我馆参与并开展了红色故事宣讲、爱国精神主题宣讲、“韬奋书屋”捐书仪式、“读者信箱”微展览、微课堂系列活动,以冀弘扬“韬奋精神”,与广大观众、读者们共同缅怀中国新闻出版界的不朽丰碑——邹韬奋。

三“人”成“众”:

去苏北根据地办书店

11月1日上午,“红动沪盐”新四军革命精神进校园主题活动在上海交通大学拉开帷幕,众多新四军老战士亲属代表、交大师生代表等出席。我馆馆员在活动现场开展了“三‘人’成‘众’:去苏北根据地开书店”的红色故事宣讲。韬奋曾在接受新华社记者采访时坦言,平生最兴奋的事情就是能来根据地,能亲眼看到民主政治鼓舞人民向上精神,看到上下同心团结抗战,更看到了伟大祖国的前途光明。

韬奋先生自幼接受私塾教育,17岁时,他入读有着“工程师摇篮”之称的南洋公学,即今日的上海交通大学。在校期间,他不仅学业成绩优异,而且展现出对翻译、写作的极大热情,积极向《申报》和《学生杂志》投稿,立志成为一名新闻记者。

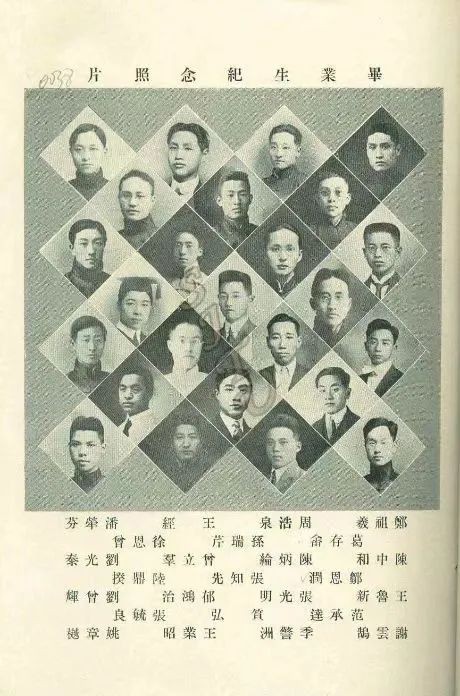

交通大学附属小学毕业生纪念照(第四行右一为邹韬奋),登载于《交通大学上海学校附属高等小学二十周年纪念册》

(图片出处:上海交大文博管理中心)

南洋公学

无罪之“罪”背后的“爱国精神”

我馆还走进上海交通大学附属黄浦实验小学(以下简称“交大黄实小”),以“无罪之‘罪’背后的爱国精神”为主题,为学生们开展了一场别开生面的宣讲。

主题宣讲

此次宣讲活动分为主会场(学校小剧场)与线上分会场(各班教室),为该校第十周升旗仪式的一部分,共计近1000名师生参与。

我馆馆员首先以“大富翁地图”的形式,带领同学们感知韬奋先生短暂而又光辉的一生。随后,她与同学们重回20世纪30年代,借助视频、书报、期刊(画报)等形式,向大家娓娓道来那个民生凋敝的年代国内风起云涌的抗日救国运动及“七君子”事件始末。

互动瞬间

在聆听我馆馆员讲述革命先辈的光荣事迹之余,互动环节也将现场气氛推向了高潮。同学们不仅翻看了韬奋先生的刊物,跨越时空成为韬奋先生的读者,还化身小小“七君子”,通过角色扮演再现法庭侦讯场景及救国入狱运动。在掷地有声的抗日救亡宣传报道中,在铿锵有力的台词声中,爱国主义的种子在孩子们心中生根发芽。

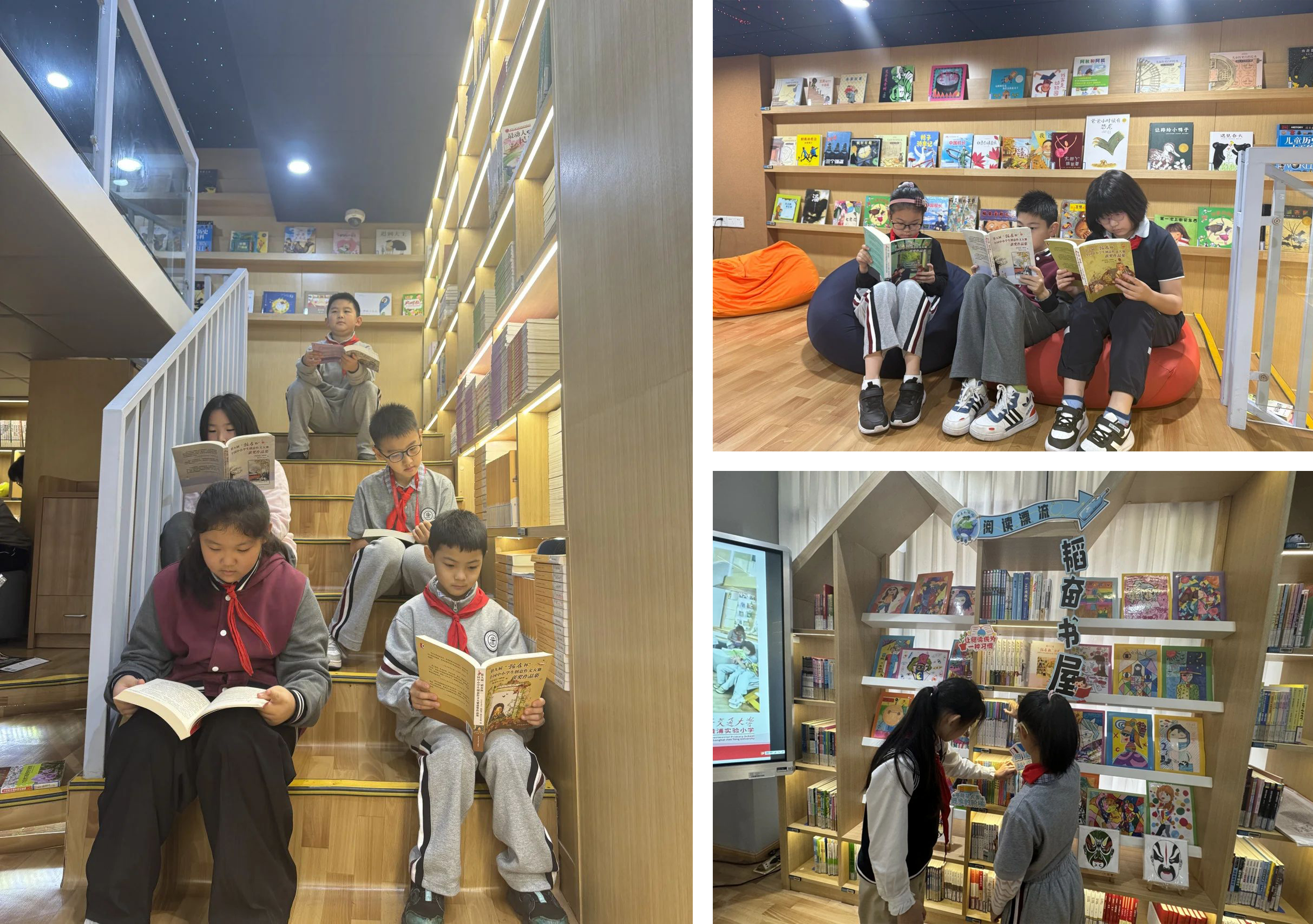

“韬奋书屋”与授书仪式

为使宣教长效化,我馆还于交大黄实小开设“韬奋书屋”,并输送“韬奋杯”全国中小学生创意作文大赛主题微展。“韬奋杯”全国中小学生创意作文大赛是以韬奋先生名字命名的大型公益性比赛,自2011年创立以来,已连续举办十三届,成功入选“首届上海市博物馆卓越教育项目”。活动现场,我馆向交大黄实小捐赠《“韬奋杯”全国中小学生创意作文大赛作品获奖集》等书籍若干。通过书屋进校园、微展进校园,鼓舞学生们的阅读、写作热情,鼓励孩子们成为新时代“韬奋精神”的实践者与接班人。

读者信箱里的“服务精神”

此外,我们邀请了上海出版印刷高等专科学校出版系和印刷系的同学走进韬奋纪念馆,参与一堂沉浸式体验课程——“读者信箱里的服务精神”。这不仅是一次对韬奋先生生平的缅怀,也是对其精神内涵的深刻体悟和学习。

微课堂 学习韬奋精神

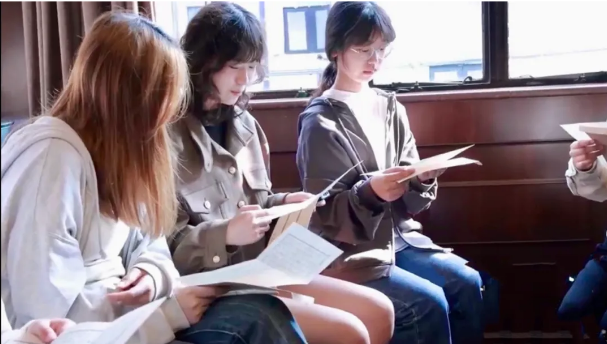

同学们在纪念馆二楼“教室”落座,参观“历史中的一面镜子——编读往来里的‘生活’”微展览。

韬奋接办《生活》周刊后所创设的“读者信箱”栏目存续7年,除少数几期外,一以贯之、从未间断,深受读者喜爱,是《生活》周刊存在时间最长、最富有特色、影响力最大的栏目之一。正如韬奋曾说:“做编辑最快乐的一件事就是看读者的来信,尽自己的心力,替读者解决或商讨种种问题。把读者的事看作自己的事,与读者的悲欢离合,甜酸苦辣,打成一片。”

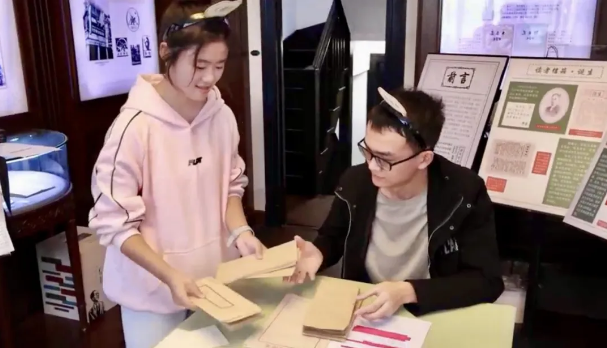

为了沉浸式体验编读往来的历史情境,学生们抽取角色卡,领取了由我馆志愿者章玉华撰写的《信使的希望(节选)》剧本,重现《生活》周刊编辑部的情景。现场的其他同学则在信箱盲盒中抽取信件,按照信件的落款分为“读者组”和“韬奋组”两队。通过互相读信,将读者来信与韬奋复信相对应,体会韬奋如何以笔为剑针砭时弊、指引方向;以信为桥答疑解惑,与读者建立起深厚的编读情谊。

投递一封书信

“读者信箱”的一封封信件,一次次编读往来,那些迷茫与挣扎、疑惑与答案、困境与出路,跨越时光来到我们面前,让我们仿佛亲历了那个时代的风云变幻。在课堂的最后,同学们纷纷领取信纸,将思绪化作文字,提笔写下感悟,或记录下对韬奋精神的理解,或表达对未来的思考和期待。

撰文、编辑:纪念馆管理部

初审:张霞 沈一鸣

终审:馆务会

|