|

《生活》周刊 创刊100年

从一份内部宣传刊物,到享誉全国的畅销报刊

从宣传职业教育到呼吁抗日救国

从2800到155000

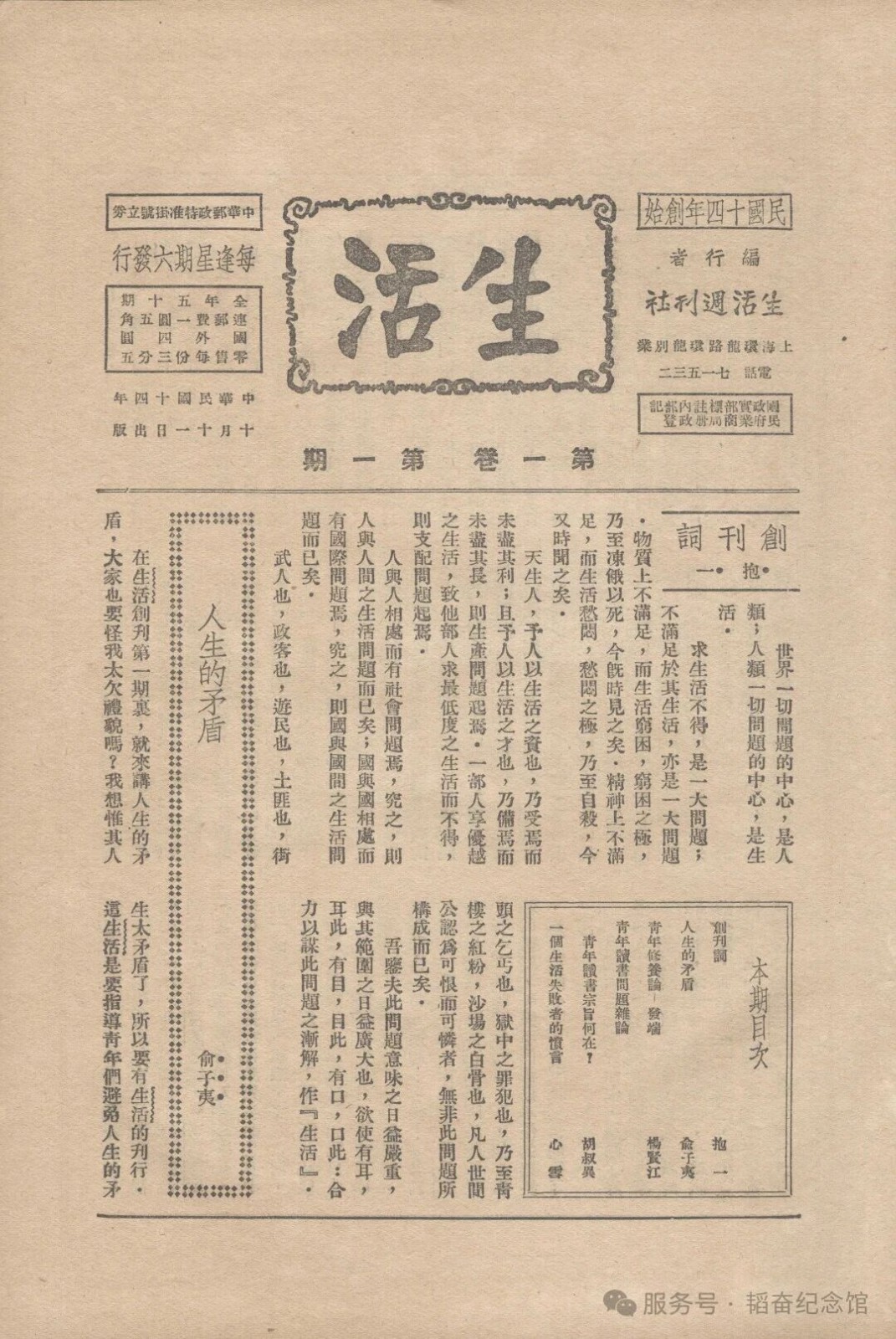

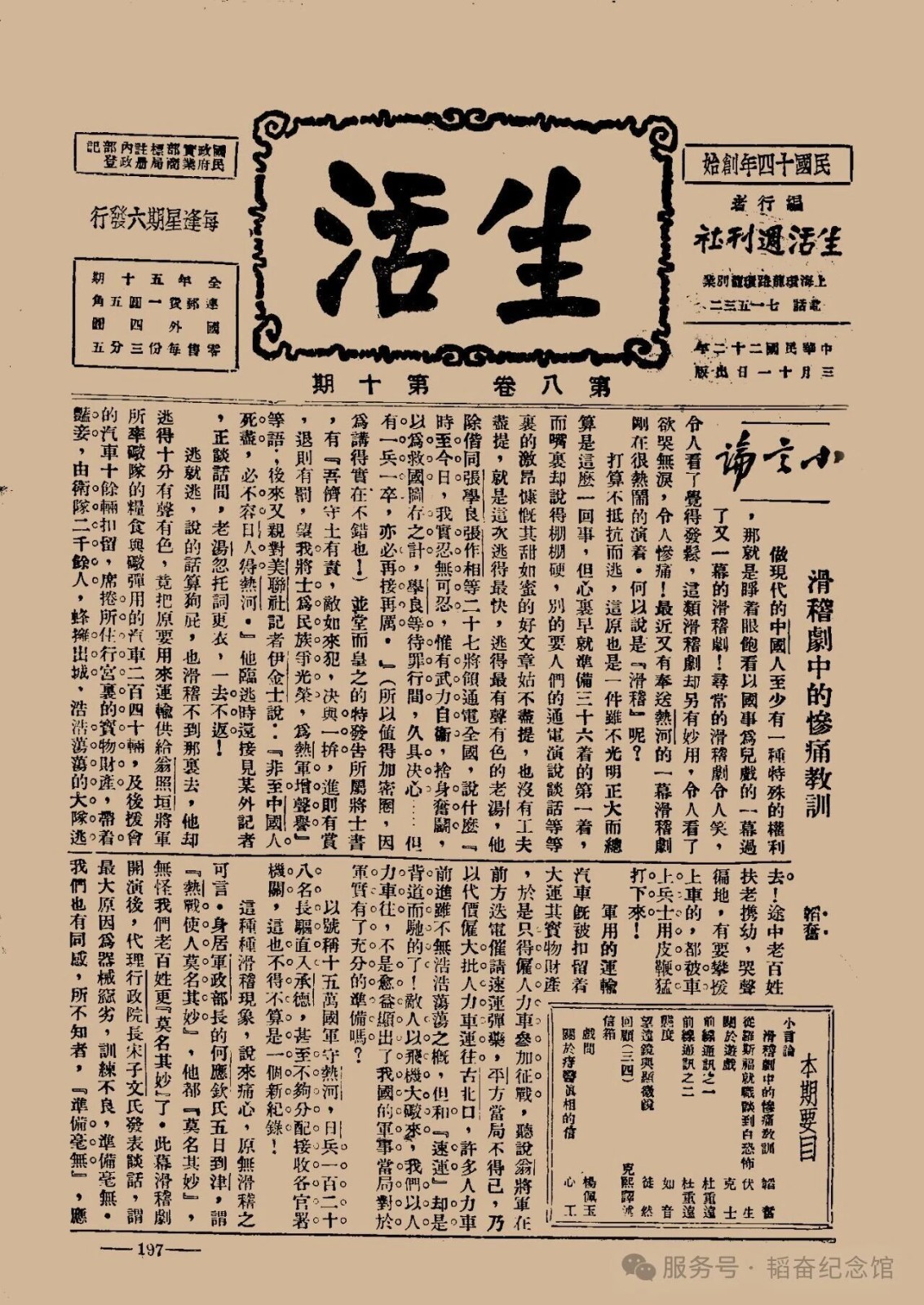

《生活》周刊创刊号

100年前的今天,一本名叫《生活》的周刊在上海创刊了。创刊一年后,邹韬奋接办,并说:“本刊时常自勉的是要做读者诸君的一位好朋友。”

当时没人想到,起初这本发行量只有两千多份的刊物,后来成为力主正义舆论、抨击黑暗势力、最高销量达到15.5万份的时代之声。

主编《生活》

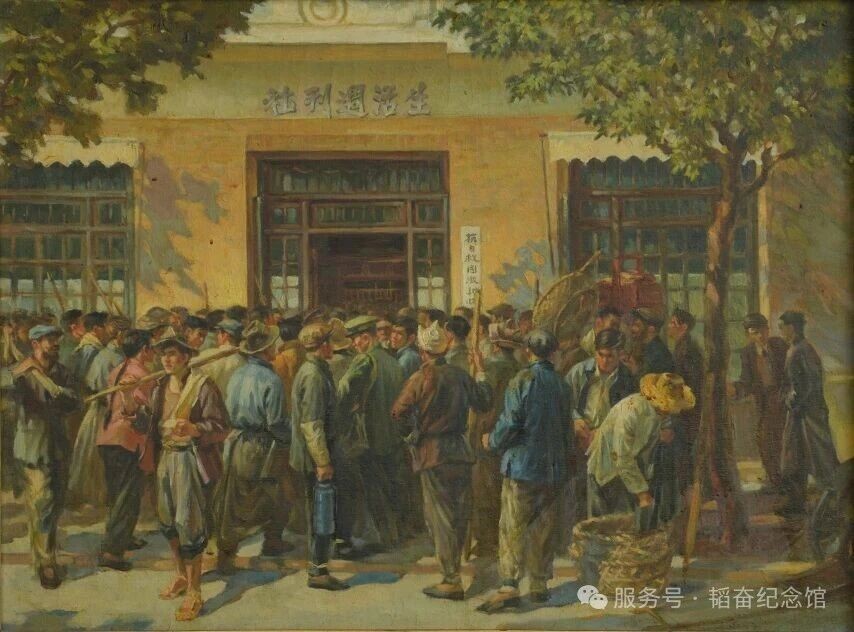

中华职业教育社大楼

1925年10月11日,由黄炎培联合蔡元培、梁启超等48位教育界、实业界等知名人士创办的中华职业教育社,为宣传职业教育、加强职业修养指导并沟通各地职教讯息,决定创办一份机关刊物。黄炎培亲自题写“生活”二字,《生活》周刊由此诞生。

《生活》周刊初期以宣传职业教育为宗旨,每期印数约2800份,且多以赠阅为主。翌年,当《生活》周刊出至第二卷时,首任主编王志莘转往银行界发展,韬奋接任主编,这也是韬奋新闻出版事业的开端。

笔耕开拓

生活周刊社最初社址

辣斐德路(今复兴中路)442号过街楼

韬奋接手之初,《生活》周刊仅由两个半人撑起。由于经费紧张,作者几乎没有稿费,写稿的人寥寥无几,“光杆编辑”韬奋一人用十几个笔名,分头撰写各类文章。

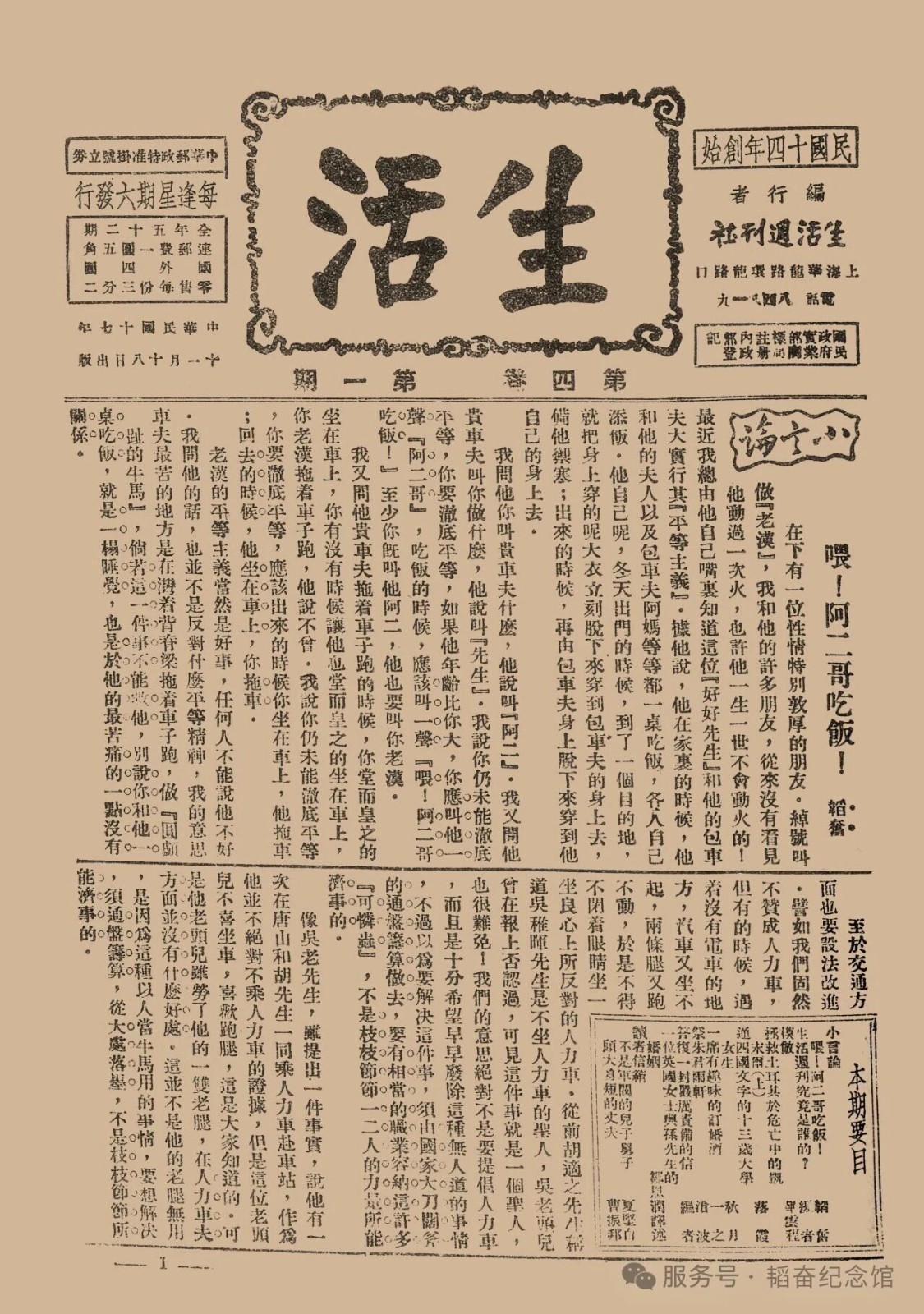

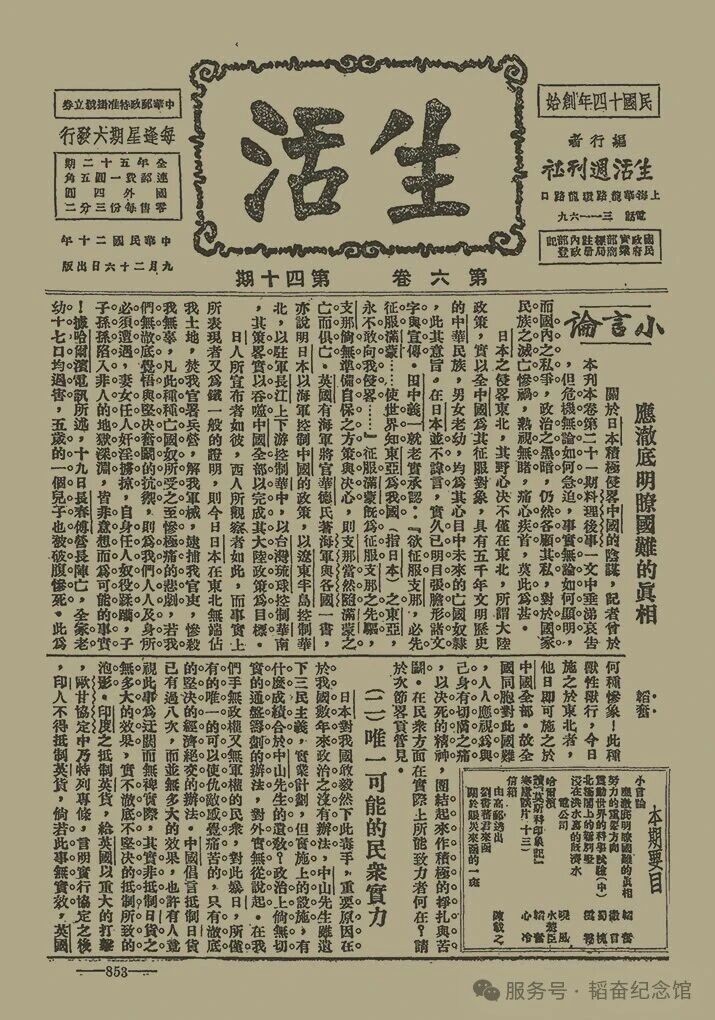

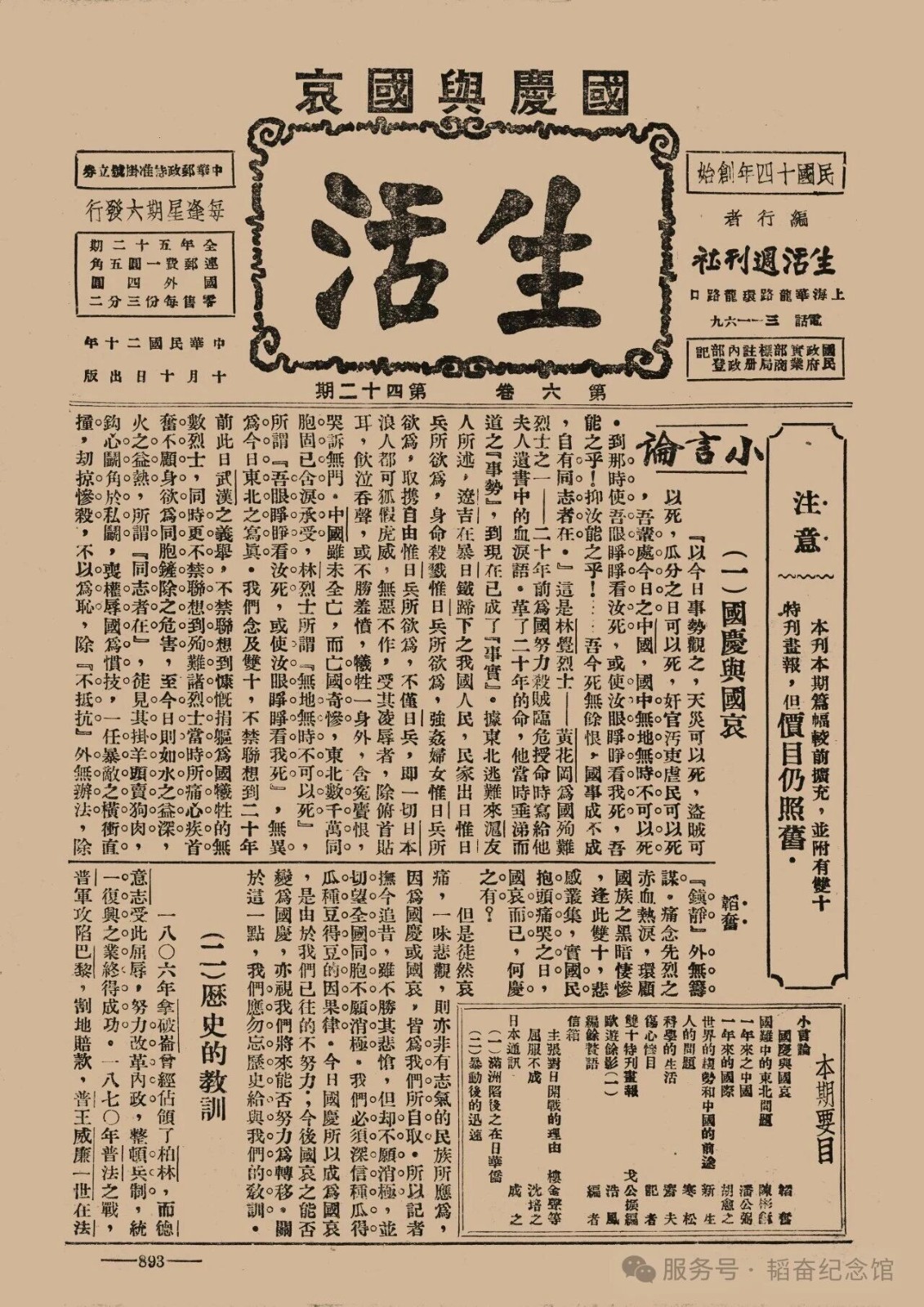

《喂!阿二哥吃饭!》《应彻底明了国难的真相》《国庆与国哀》《滑稽剧中的惨痛教训》

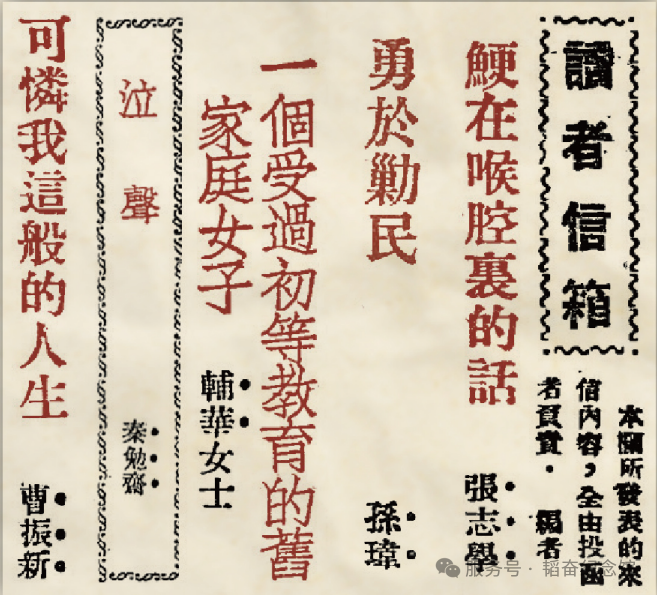

同时,韬奋大胆改革,尤为重视刊物的“一头一尾”。“一头”指的是“小言论”栏目,主要是融新闻性、政治性于一体的短评,涉及个人修养、国家政治、军事问题、社会问题等;“一尾”则是指“读者信箱”栏目,韬奋极为重视读者来信所提的办刊建议,视之为《生活》周刊的“维他命”。他通过这一栏目为读者解答学习、工作、婚恋等方面的困扰,回信的热情不逊于写情书,与读者建立深厚联系,并积极倡导“竭诚为读者服务”。

“读者信箱”专栏刊登的信件标题

在韬奋主持下,《生活》周刊逐步由职教社机关刊物转变为面向都市的通俗文化生活周刊,成为一份“名副其实”探讨和研究“生活问题”的杂志。至1929年,韬奋将“暗示人生修养,唤起服务精神,力谋社会改造”确定为《生活》周刊的宗旨。“希望用新闻学的眼光,为中国造成一种言论公正评述精当的周刊”。

烽火担当

热心读者响应《生活》周刊号召,捐款援助马占山将军

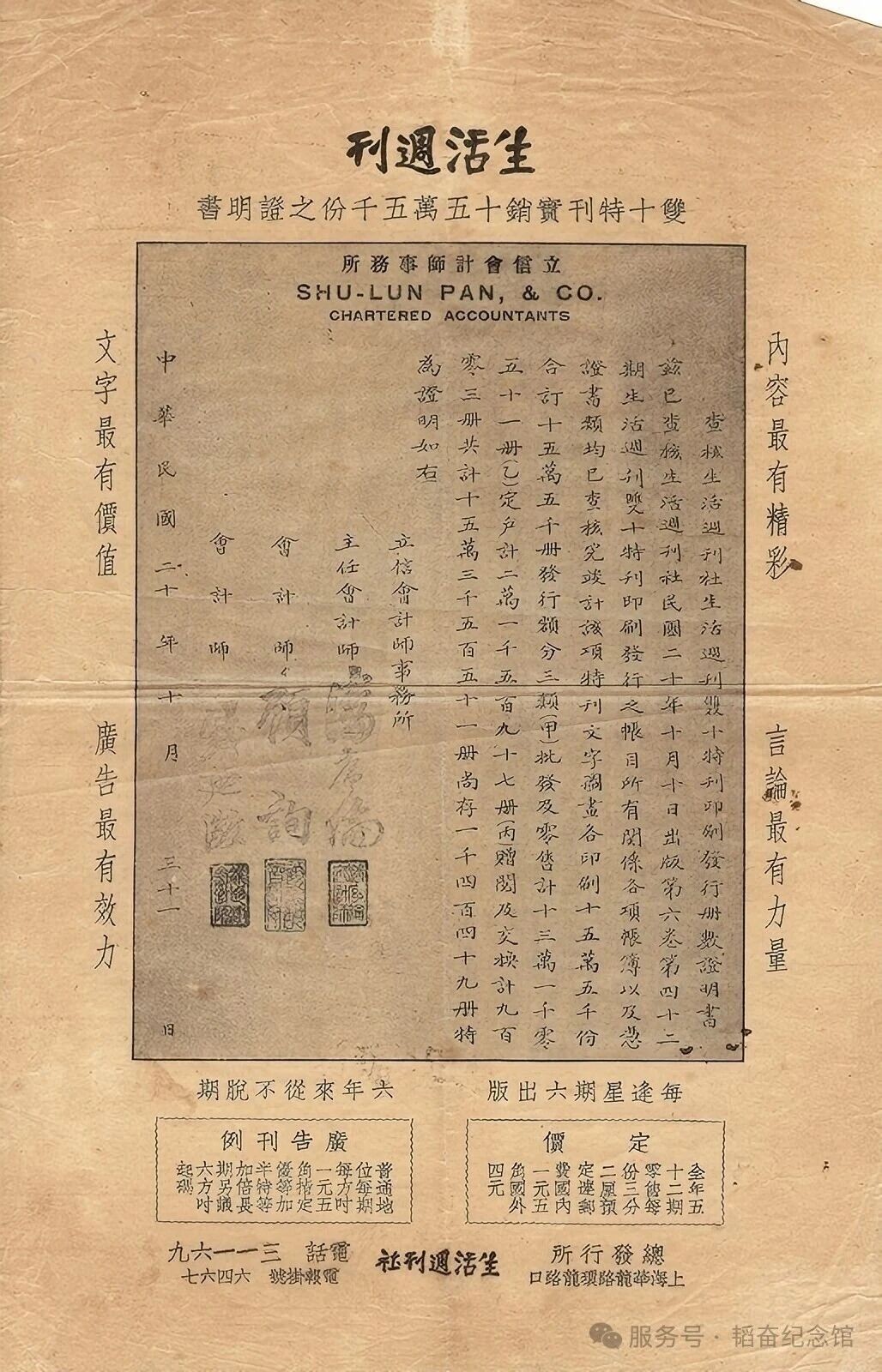

1931年,九一八事变爆发,国难当头。韬奋迅速调整办刊方向,公开宣告“与国人共赴国难”,将《生活》周刊转变为以“团结抗敌御侮”为目标的“新闻评述性质的周报”,销量增至15.5万份,创当时全国杂志发行量纪录,成为抗日救亡运动中的一面旗帜。

立信会计师事务所出具的《生活》周刊15.5万份销量证明

在内容上,《生活》周刊连续发表文章,疾呼救国,并推出《生活国难惨象画报》,以直观影像向民众揭示国破家亡的惨痛真相,激发全民族抗战救亡的决心。

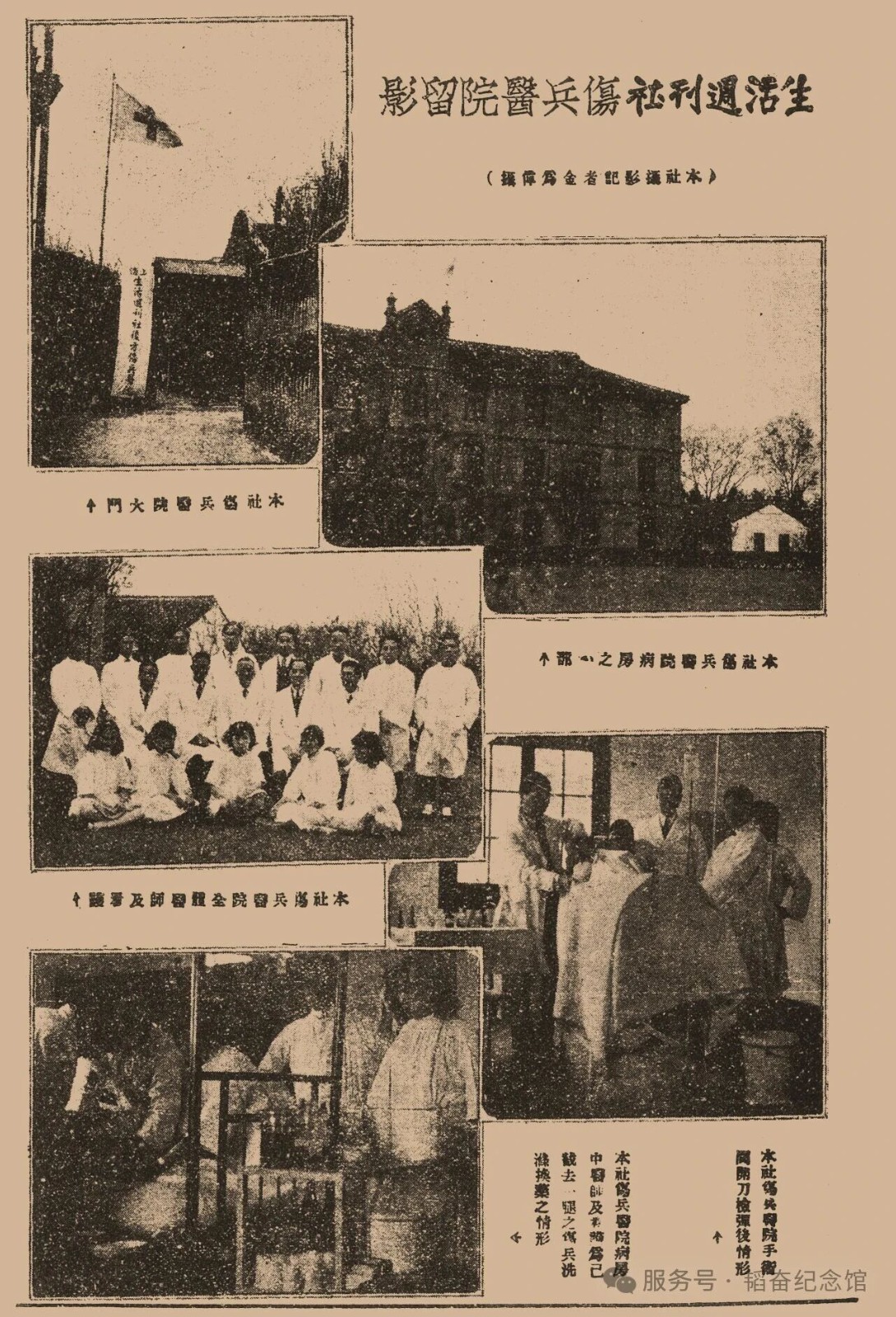

生活周刊社伤兵医院留影

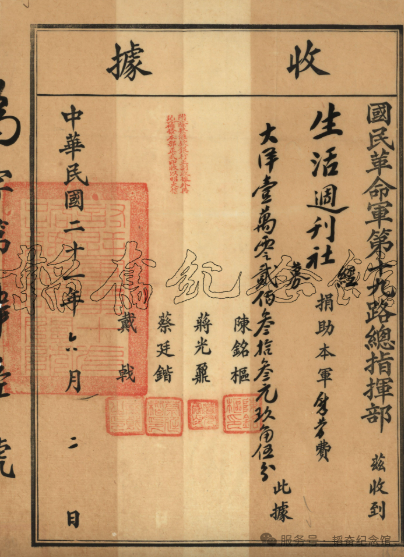

十九路军总指挥部收到生活周刊社慰劳费收据

在行动上,周刊社办公室电话昼夜不息,及时答复读者关心的抗战问题;同时积极号召、组织募捐,筹措现金和军需物资;还建立了“生活周刊社伤兵医院”,以实际行动支援前线,战斗在民族解放第一线。

精神永续

鲜明的政治态度和光明磊落的进步立场使《生活》周刊成为国民党的眼中钉。打压手段层出不穷,包括但不限于禁止邮寄、对韬奋制造政治谣言与金钱污蔑、向中华职业教育社负责人黄炎培施压等。为保护《生活》周刊,也为使中华职业教育社免遭牵连,刊物宣告独立经营。直至1933年12月,国民党终以“言论反动、思想过激、毁谤党国”等罪名,通令全国查禁《生活》周刊。

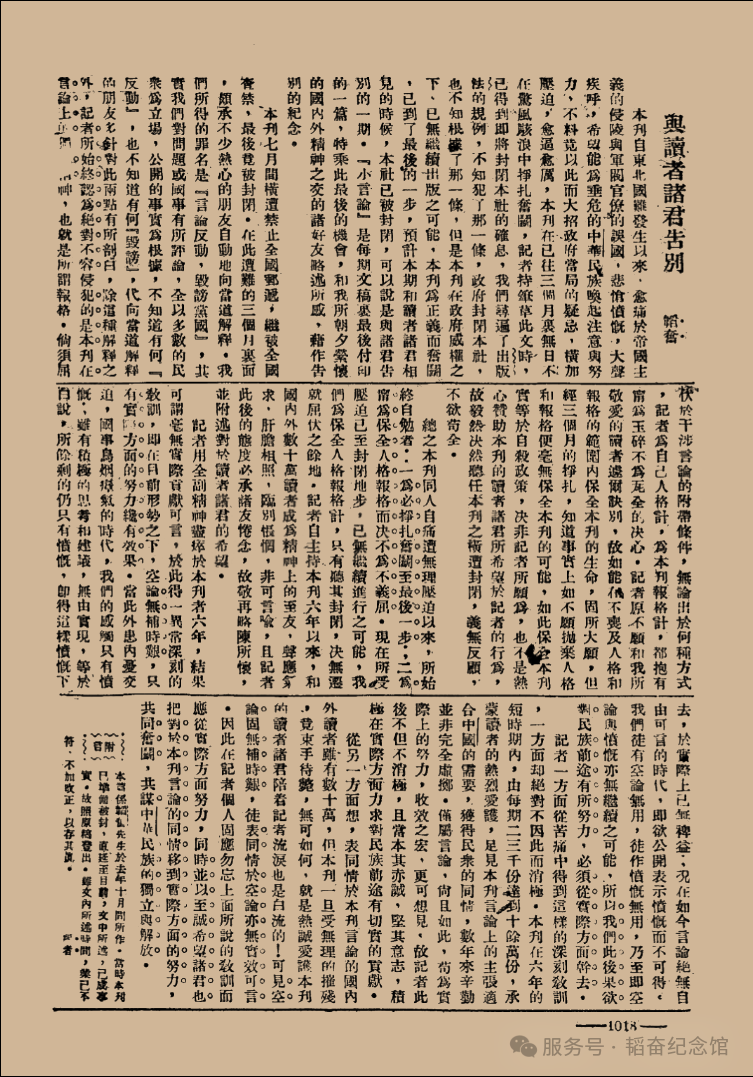

《与读者诸君告别》

刊发于《生活》周刊最后一期

在最后一期上,刊载了韬奋事先写就的《与读者诸君告别》。他留下悲壮告白:“《生活》被迫停刊,但生活本身永不终结!”尽管刊物在纸面上戛然而止,但其精神并未消亡,而是延续于《新生》周刊、《大众生活》周刊、《抗战》三日刊等后续刊物中,并持续激励着无数爱国青年投身救亡图存的时代洪流。

百年已过,《生活》周刊早已定格在历史中,但它所承载的“生活精神”,却从未褪色。正如韬奋所说,由《生活》周刊发展出的“书报代办部”,“可算是‘生活书店’的胚胎。最可注意的是它的产生完全是‘服务’做它的产妇,服务成为‘生活精神’的最重要的因素”。或许,我们至今仍怀念这位名叫“生活”的朋友,正是珍视这份将读者置于中心、竭诚为读者服务的初心。时光流转,初心依然珍贵。

撰文编辑:韬奋纪念馆管理部

初审:张霞 王嫣斐 沈一鸣

终审:馆务会

|